目次

Preface

生命や森林システムに対する科学的理解が進んだことにより、都市と森林の物理的・化学的・構造的な違いや共通点が解明されてきた。加えて、森林にあって都市に不足していた要素を補い、逆に森林にはない公益機能を備えてゆくために必要なテクノロジーがようやく揃いつつある。

都市を森林の新しいカタチへ進化させる可能性を模索する本シリーズ。第1回第二編の本記事では、環境から太陽光や地熱などのエネルギーを抽出し、社会や生態系が利用可能なかたちに落とし込む技術にフォーカスする。(トップ画像:劇場版アニメーション「APPLESEED」より引用)

森林への科学的理解が進んだことと、一方で技術革新によって、都市が「豊かな森」の新しいかたちになることが可能になりつつある。中でも本編を含む第一回では、生産と気候への影響において、どう都市は「森林的」であり、またそれを超えうるのかを論じる。本編では、森林の生産を司る植物の光合成に内包された、環境からエネルギーを捕集する化学技術(「明」反応)に類似する、人類の技術を紹介する。

この記事は「都市は技術によってアマゾンになれるか」の第二編です。第一編はこちらからどうぞ。

3. エネルギーを捕集する技術その1:電力

第一編にて紹介したように、光合成は「明反応」(環境から光エネルギーを捕集する反応)と、「暗反応」(明反応のエネルギーを用いた炭素固定反応)を行う部位とで構成される。明反応を行う分子の集まりと、暗反応を行う分子の集まりは、細胞よりもずっと小さい距離感でとなり合っており、これらをまとめたものが「葉緑体 “Chloroplast” 」と呼ばれる。

こうした明暗反応間の距離の短さはエネルギー利用効率において生物の大きな強みではあるが、細胞間で共有したり、ましてや体外へそのまま共有することはできないというディスアドバンテージがある。一方、人類は生産したエネルギーを電気(電子の流れ)のみを用いて遠くへ「送電」できるという、生物界にはなかった技術体系を育んできた。現状送電ロスの課題があるとはいえ、エネルギーの生産と輸送が分けられているということは、エネルギーを使用する側から見ると自由度を大きく向上させることができるという利点がある。もし人類が人工的に明反応と暗反応を再現できるようになったならば、明反応部分を行う器官と、暗反応を行う器官を分けて配置することでそのアドバンテージを最大限に活用することができるようになるだろう。

エネルギーを捕集する明側と、エネルギーを利用して物質生産を行う暗側、それらが直結しているか、分離しているかによって、エネルギー利用の自由度は大きく変わってくる。例えば、水素や電力として蓄えたエネルギーを使って、遠方にある資源の開発に利用したい場合に有利である。そして、これは樹木の根や菌糸には達成できなかった自由度だ。

明反応を人工的に再現する技術の一つ目の例として、ソーラーセル(Photovoltaic)を並べてソーラーパネルを作り、太陽エネルギーを電気として回収する技術が挙げられる。植物の明反応で利用できる太陽光の波長は、地上にとどくさまざまな波長の太陽光のなかでも、400 nm帯と700 nm帯のみに限られている。一方で、太陽光パネルはそれよりもはるかに多様な波長帯を利用することができる。このような技術特性は、太陽由来のエネルギー生産の効率を最大化するための大きな助けとなる。

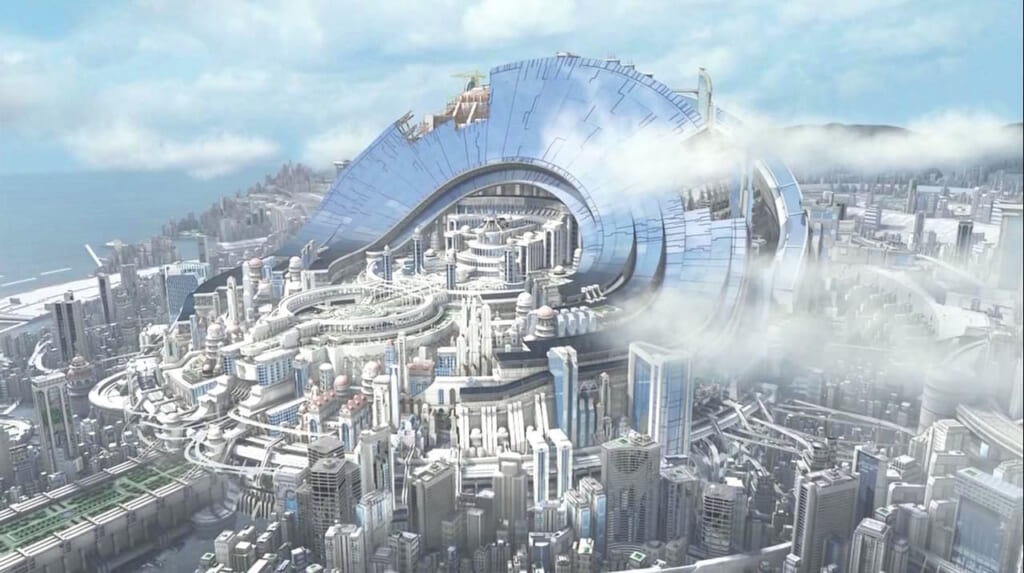

また、ソーラーセルはデザイン性における進化もとげている。例えば、「ペロブスカイト」はペンキやインクのように面に塗布することで自ら柔軟な薄膜ソーラーセルを構築する。固体であるシリコンを用いない有機太陽光電池は、あらゆる形状の表面に展開したり、また折り紙のような表現を実現することも可能である。このように、近年のソーラーセルは様々な意匠の一部として工夫しやすい特性を持つ。また赤外線、紫外線を使って発電できるような(つまり目に見える光を反射・吸収しない)極めて透明度の高いパネルも開発されている。その中でもUbiquitous Energy社が開発したソーラーパネルの無色透明さは特に有名だ。森林の樹冠は光を遮るため、その下は暗くならざるをえないが、人工の樹冠は圧倒的に明るい空間を抱くことができる。

4. エネルギーを捕集する技術その2:水素

人工の明反応とも呼ぶべきもう一つの選択肢として、植物のように太陽光と水から直接「水素(H2)」を生産するという技術を紹介する。

すでにエネルギーシステムとして十分に思われる電気に加えて、なぜ水素が重要なのだろうか。工業的な側面から見た水素の利点は、まず生産や加工において用途が幅広いことだ。たとえば、代表的な化学肥料であるアンモニアは、「ハーバーボッシュ法」によって水素と空気中の窒素を合成することで得られる。二酸化炭素排出量の多い石油から精製する方法ではなく、水素と一酸化炭素を用いてオレフィン(ガソリンやプラスチックなどの原料)を生産する方法や、水素で製鉄プロセスを効率化する技術も研究されている。また水素に蓄えられたエネルギーは非常に安定していて、長期貯蔵に際して電気のように減衰しないということも重要である。水素をエネルギーの運び手として利用する用途は、燃料電池の急速な発展にともなって、近年非常に拡大している(水素社会など)。

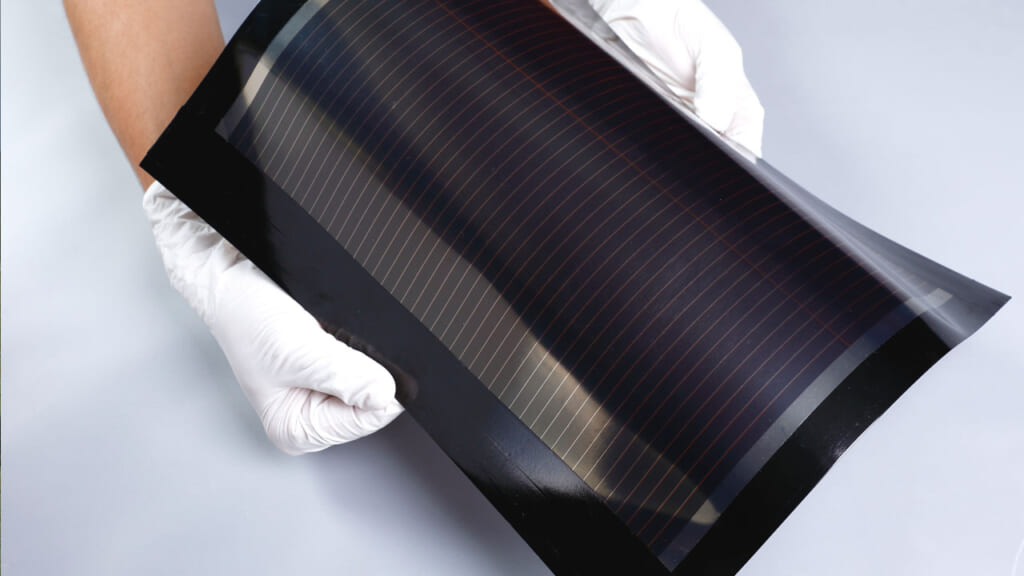

太陽光と水から直接水素を生産する方法として近年世界的に研究されているのが、「人工光合成」だ。人工光合成自体は、(1)生物の光合成の改良、(2)光触媒、(3)色素分子や金属錯体を用いるものの三つの軸を中心にさまざまな研究がなされている。中でも水素の生産はとりわけ商用化に近いものとして注目を集めている(効率やコスト面を改良中)。人工光合成の研究の発端となったのが日本発のホンダ・フジシマ効果という光化学現象だと言うこともあり、日本政府としても支援を行なっている。近年の成果では、東京大学の堂免グループを中心とする研究グループが、水中に浮かべて可視光を当てるだけで水素を生産する薄膜を完成させ、注目を浴びた(Wang et al., 2016)。この膜は、植物の葉緑体内で起こる光エネルギー利用を応用したもので、極めて高度なナノレベルの加工技術により実現したものだ。

実は、先述のオレフィンを生産するのに必要な一酸化炭素は、すでに光触媒の分野で生産が可能となっている。石谷ら(2018)が開発した光触媒は、炭素、窒素、鉄など環境に豊富に含まれる元素のみから(汚染になりうる希少金属を用いずに)できており、同時に高効率で、二酸化炭素から一酸化炭素を生産できる。光エネルギーと水と空気のみから化学製品を調合できるようになる時代は近い。

堂免一成教授(東大)と前田和彦教授(東工大)の研究をもとにすると、2050年時点で地球全体のエネルギー需要を賄うためには、75万平方kmの「人工光合成型ソーラー水素製造プラント」が必要とされている(光化学協会 and 井上, 2016)。この面積は広大に思えるかもしれないが、地球表面積のわずか0.02 %を占める都市面積(146万平方km)のさらに半分程度であるため、実現可能性は決して低くはない(Ellis and Ramankutty, 2008)。しかも、人工光合成では副産物として酸素が発生するので、植物が光合成の副産物として多量の酸素を地球大気に供給する機能をも再現できる。

5. 太陽エネルギーと新たなエネルギー源

人類がこれまで燃料としてきた木材、枯葉、泥炭、石炭、石油まで、全ては元を辿れば太陽エネルギーである。すなわち、植物体は光合成によって成長し、その植物体が分解されずに埋没して圧縮などを受け続けると石炭に、植物体を食べて育った動物が分解されずに埋没し数億年経つと石油になる。太陽光から地表に降り注ぐエネルギー量は年間380000京kJ(3.8×10の21乗kJ)におよぶとされ、人類のエネルギー生産量(約60京kJ ; 2018年)の約 6 千倍以上、また地球の全ての光合成生物が行う、総光合成量(約500京kJ)の約 700 倍以上である(Zhang et al., 2017 ; Joiner et al., 2007)。このことから、太陽光はこれからの人類産業、および地球生態系にとって、無尽蔵と言ってもさしつかえないほどの巨大なエネルギー源であることがわかる。

また、莫大な太陽エネルギーは光としてだけでなく、気流、水流、海流をなどの流れも生み出している。すなわち、太陽エネルギー由来の電力生産は、風力・水力・海流発電によっても多方面から行うことができる。近年、風車のようなブレードがなく、小音かつ高効率で発電できる円柱型の風車、「Vortex Bladeless」が商用化された。また、Wavestar社の波力発電は、小さな波でも大容量の電気を生み出すことができる。これらの方法に加えて、月の重力による潮汐を使った発電や、地球内部の核分裂(100億年尽きないとされる)による地熱を使った発電も続々と実用化されている。

地球はこのように、天上に核融合炉(太陽)と重力発生装置(月)、地下に核分裂炉(地球内部)などを備えた、エネルギー的に恵まれた惑星である。これらから生じるエネルギーをそれぞれ効率よく活用することができれば、地球上にエネルギー問題は一切存在しえない

太陽光エネルギーの利用は非常に有望ではあるが、一方で潮汐・地熱利用といった、太陽光に依存しない生産システムを育てることも大変重要である。なぜならば、太陽光に依存するシステムは天候パターンの変化や破壊的火山活動によって完全に阻害されざるをえないからである(より深い内容は第4編参照)。そこで、より変動に強いエネルギー源から電気をつくり、貯蔵や化学生産のために水素を生産することを検討すべきである。

電気のみから水素を得る「水の電気分解」というプロセスでは、これまでエネルギー効率の低さが課題とされてきた。しかし、例えば「3次元ナノ多孔質グラフェン」(JSTと東北大学が共同開発)という新たに開発された電極を使えば、効率を飛躍的に向上することが可能だ。ソーラーセル(photovoltaic)の電気への変換効率は 20 %を超えるものも少なくなく、人工光合成(水素生産時)のエネルギー変換効率がいまのところ最大 2 %程度であるのに比べて優秀である。こうしたエネルギー変換効率の優劣も考慮すると、当面は電気エネルギー生産はソーラーセル、化学生産は人工光合成といった使い分けが重要になってくるだろう。

以上、今回は環境からエネルギーを取り出す「明反応」を人工的に再現する技術を紹介した。次回は、取り出したエネルギーを固定する「暗反応」に類似した技術を紹介したい。

▶︎参考文献

- 光化学協会 and 井上, 晴. (2016). 夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か. 1st ed. 東京: 講談社, p.182

- Ellis, E. and Ramankutty, N. (2008). Putting people in the map: anthropogenic biomes of the world. Frontiers in Ecology and the Environment, 6(8), pp.439-447.

- Ishitani, O., Kuriki, R., Chen, L., Maeda, K., Lau, T., Cometto, C. and Robert, M. (2018). A Carbon Nitride/Fe Quaterpyridine Catalytic System for Photostimulated CO2-to-CO Conversion with Visible Light. Journal of the American Chemical Society, 140(24), pp.7437-7440.

- Joiner, J., Yoshida, Y., Zhang, Y., Duveiller, G., Jung, M., Lyapustin, A., Wang, Y. and Tucker, C. (2018). Estimation of Terrestrial Global Gross Primary Production (GPP) with Satellite Data-Driven Models and Eddy Covariance Flux Data. Remote Sensing, 10(9), p.1346.

- Zhang, Y., Xiao, X., Wu, X., Zhou, S., Zhang, G., Qin, Y. and Dong, J. (2017). A global moderate resolution dataset of gross primary production of vegetation for 2000–2016. Scientific Data, 4(1).

- Wang, Q., Hisatomi, T., Jia, Q., Tokudome, H., Zhong, M., Wang, C., Pan, Z., Takata, T., Nakabayashi, M., Shibata, N., Li, Y., Sharp, I., Kudo, A., Yamada, T. and Domen, K. (2016). Scalable water splitting on particulate photocatalyst sheets with a solar-to-hydrogen energy conversion efficiency exceeding 1%. Nature Materials, 15(6), pp.611-615.