目次

1. 産業革命後初の温暖化に臨んで

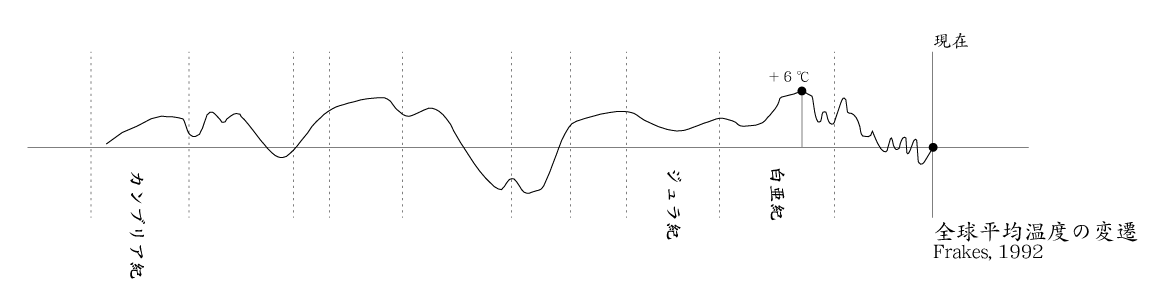

あらゆる科学的データや国連の発表がものがたるように、地球は現在温暖化していて、またその主因は生態系や海洋による相殺能力を超える規模での、人類の産業活動である。これによって1900〜2010年代の約100年間で地球平均温度は約1.1℃上昇した(Climate.gov, 2019a)。

これを聞いて読者はどう思うだろうか。この数字だけ見れば、「だからどうしたの?」と思ってしまっても不思議はない。このほど修正された新しい海面上昇の予想も、2100年までに最大で2.0 m(世界平均)である(Climate.gov, 2019b)。この温度上昇と海面上昇、私たちや他の生き物達にとって大きいのだろうか、それとも小さいのだろうか?

ここでは「地球温暖化」という今後当面不可避な現象について、その仕組みと生物のかかわり、産業活動とのかかわりなどをみてゆく。この中で地球表層環境は大きく変動してきたという事実について紹介するが、それは、それぞれの変化にともなう生態系への大きなダメージの一方で、その克服をとおして実現した新しい豊かさがあったことにも言及するためである。完新世という、ここ一万年つづいてきた気候の安定性が失われつつある今、私たちはこの時代にどういった心構えで取り組むべきなのかを論じたい。

2. 相関する気候と生物のこれまで

まず、現在懸念されている「地球温暖化」の仕組みを、少し長いが一文で表そう:温室効果ガスは地球大気においての、“布団の綿”にあたる気体で、人類の産業活動による二酸化炭素濃度増加によって、“綿”のかさの増えた地球から、入射する太陽熱や生命・産業活動に由来する熱が宇宙へ逃げづらくなり、結果、地球表層環境が暖まるということになる。すなわち、冬により厚い布団を使えば暖まるのと同様である。もちろん、布団を厚くしても熱は依然として逃げ続けるが、体熱が布団の内側に滞留する時間が長くなり、布団の中に溜まった熱の総量が増える。地球では、熱が宇宙へ逃げる過程で、これと同じことが起こっている。

- なお、ご存知とは思うが温室効果ガスは水蒸気・二酸化炭素・メタンなどが代表的である。内部に様々な要素が入り乱れているとはいえ、地球も熱収支から考えれば非常に単純なシステムであることがお分かりいただけたはずである。増えた“綿”によって地球環境の中に貯えられる熱は、どのように地球環境を変えてゆくのだろうか。以下に四つのプロセスを挙げる。

- 大気の循環、すなわち気流や風の形成は、日光や地面からの紫外線で温まった空気が相対的に軽くなり、自ら上昇する現象(重力対流)に基づいて起こっているため、温暖化した状態では気流パターンがこれまでと異なる配置となり、また強くなりうる。

- 海洋も暖まり、水の蒸発量が増えることで、大気中により多くの水が空中に浮遊することとなる。これはより多くの降水となって、局地的により雨が増加する。

各地で降水パターンが変化し、また極端化している理由は主にこれらの合成による。また、

- 暖まった海水は体積が増える(温度によるが、概ね1℃上昇ごとに約0.01%膨張)ので、例え氷河が溶けていなくても海面が上昇する。

- 極地域と高地の氷河がより溶けやすくなり、海面上昇の原因にもなるが、高地の氷河はそのまま下流の水源であるため、山脈下の広大な地域などで雪解け時期の増水とそれに引き続く水不足が発生する。

このように温暖化が極端気象や海面上昇を直接的に駆動し、さらにこれに続く助長要因も起動する。次に、温室効果ガスに加えてもう一つの要因である、地球における「熱源」にも触れておこう。ただし、地熱と産業熱はよく認知されていると思われるので今回は割愛し、生物の熱源としての側面をみてゆく。

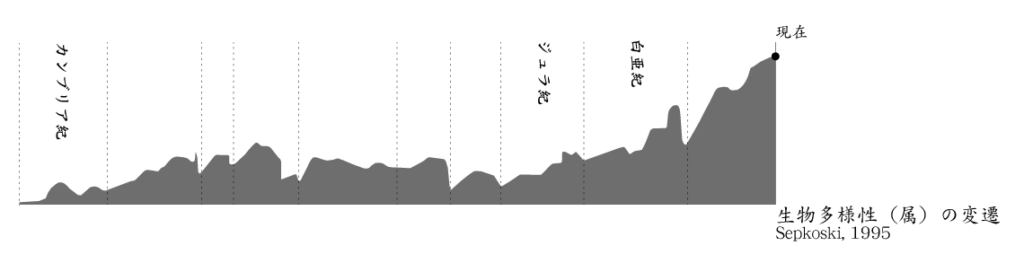

まず、地球表層環境では少なくともここ30億年にわたって生物が増え続けてきたことを確認したい。特にここ5億年、多細胞生物がゼロの時点から今の多様性まで、顕著に増加している。これには特に、約5億年前に光合成(酸素発生型)する多細胞生物が、地球の陸海をすこしずつ着実に「緑化」したことが主因である。これらは糖や植物性のタンパク質を生産することで、有機的化学エネルギー(有機物)の供給量、また大気中の酸素濃度を顕著に増加してきた。

ところで、読者の方々は「細胞のエネルギー効率」というものを考えたことはあるだろうか。機械や車の燃費のような形で考えたことはあっても、細胞に同様の尺度を当てはめることはあまりないかもしれない。細胞のエネルギー効率をはかるには、具体的にはブドウ糖(グルコース)と酸素からATPという生体エネルギーを生産する際(燃料電池と原理的には同じ)のエネルギー効率が妥当であろう。その数字はすでに算出されており、約38%である(Nimbios.org, 2019)。思ったよりもずっと低い、というのが一般的な感覚かと思われる。他の記事で紹介するが、生物というのは各時代においての、あり合わせの分子制御技術(細胞内でエネルギー・物質代謝を行うためのもの)を積み重ねてできている。このせいで、ときには煩雑な化学変換が何段にもわたって内包され、余分なエネルギーロスが生じてしまうのだ。これによって、特に動物の細胞はいわば不要な排熱が多く、例えば人間一人あたり約100W(運動量・脳活動量によって多少上下)の排熱がある。つまり、人間は100W白熱電球なみの熱を常に放出していることになる。このように、生物はいはば化学反応熱の放出源である

熱源であることに加え、もちろん呼吸によって二酸化炭素、そして消化の過程で腸内細菌由来のメタンなど、温室効果ガスも排出している。このように、生物が生きることは気候に対して稼働中の産業機械と同様の影響を与えている。

とはいえ、植物や藻などの生物(酸素発生型の光合成生物)は大気中の温室効果ガスを地上に一定期間保持し、地球表層環境から宇宙への排熱を助ける作用も持つ。これらは、二酸化炭素の固定化作用によって、地球低温化に長らく大きな貢献をしてきた。さらにこれらの生物は、体積の大部分が貯蔵用の液胞や、配管・電線・柱梁の三役を担う維管束でできている。生命活動をする部位が最小限となっていることから、体積あたりの排熱もずいぶん小さい。このように地上に保持された炭素のごく一部が、地球のプレートテクトニクスによってわずかずつマントルへ引きずり込まれてきた。地球の二酸化炭素濃度は初期には金星なみの激烈な温室効果をもたらしていたが、陸海の光合成生物とそれによって繁栄した動物、そして地球システムがバケツリレーのように大気中の炭素を地中へ埋め続けたことで、現在の水準にまで低下した(光合成生物にとっては、二酸化炭素資源は数億年前から実は枯渇気味である)。

しかし一方、植生に覆われた土地は、そうでない岩場・砂地よりも太陽光の吸収効率がはるかに高い(すなわち天体地表へ入射する光の反射率に相当するアルベドが低い)。これは地球に陸上植物がいなかった頃に比べ地球環境が太陽熱を蓄えやすくなることを示しており、温暖化に寄与する要因ともなる(Charney効果と呼ばれるプロセスの逆)。

このように、生物の増加による熱源の増加、生物由来の温室効果ガスの排出増、アルベドの減少(光吸収率の増)、そして大気中の二酸化炭素濃度の著しい減少が、生物を抱えた地球表層環境で起こってきた大きな変化であった。こうした中、火山活動、プレートテクトニクス(大陸の分裂による化学風化の促進)、太陽活動、海流・大気循環の変化、そして地表のアルベドの変化(陸海の面積比が変化するなど)といった非生物要因が複合的に関わって、地球表層環境は度々の劇的な温度・気象変化を経てきた。例えば、大陸奥深くまでシダ・裸子植物が繁栄し、また動物も恐竜含め非常に高い多様性を誇ったジュラ紀〜白亜紀は、全球平均気温が現代より最大約 6 ℃ 温暖で、海面は250 mほど高かったことがわかっている(川端, 2011, pp. 126-40 ; Frakes et al, 1992, pp. 83-98)。各気候レジームにおいて、その遷移段階では大量絶滅を伴うことも多かったが、そのあとではほとんど必ず新たな生態系の繁栄があったのだ。

3. 気候変動にともなうリスクとチャンスの両面性

ここまでの論だけで見ると、地球温暖化は何ら問題ではない、と主張しているように聞こえるかもしれないが、そうではない。むしろこれらの全容を理解した上で、その視点から地球温暖化が孕む、人類社会と既存生態系にとってのリスクとチャンス両面を見るべきである。

チャンス、と聞いて驚く読者が多いかもしれない。しかし、エネルギーが確保でき、産業・技術が高度化している国や地域では、その悪影響は吸収しうる。そしてそうした地域の人々にとってむしろ新しい社会的・文化的発展を触発しうる、潜在的なチャンスに他ならないのだ。建築デザインの視点から見れば、例えば海面上昇によって、低層部が水面下となった中・高層建築物が陸海の二面性を持って設計されるようになり、水上交通が活発化し、またヒートアイランド現象が大きく低減されることが期待できる。水中部、陸上部それぞれにその土地の動植物を育む“多孔質な”都市構造が作られれば、これまで護岸構造物によって弱体化した沿岸生態系をこれまでにない形で再生し、新時代の文化と環境を育むだろう。なお、ここでいう「多孔質な」構造は、森林やサンゴ礁の構造から学び得る構造原理で、ヒトと共存可能な多様な土着生物や植物が棲み込み、また棲み分けることのできる、多様な寸法・形状・粗さの隙間が立体的に配置された構造物を指している。アマゾンや東南アジアの豊かな大森林は古代人による植林でできた領域を多分に含む(Hunt and Rabett, 2014 ; Levis et al., 2017)ことは最近のよい発見であるし、伊勢神宮や明治神宮など、植林による森林ながら原生林に比肩する生態系もよい手本となるだろう。

人為的介入は、変化に対しどんな生物が行える対処よりも数千倍迅速であるから、新しい気候区分に従った生物分布を包摂した、より豊かな地域生態系を形成しうる。なにより、人工構造物は森林よりもはるかに巨大で強靭になりうるゆえに、設計によっては、既存の森林を超える生物的豊かさの、安全なゆりかごになる可能性を十分に秘めている。人工光合成・波力・などの新しいエネルギーシステム、廃棄物を土へ還す処理システム(イデオネラ・サカイエンシスなどの菌や、化学的無害化処理など)、地上に蓄積された鉱物資源(“都市鉱山”)の循環利用などがこうした構造物に埋め込まれ、適切なロジスティクスや社会設計が組み合わされば、各種の資源問題はしずかにすみやかに解決してゆくだろう。ここに、新旧の文化活動が入り込み、新しいビジネスモデルや社会的サポートが入り込んで行く。新しい気候レジームに創造的に適応した新しい繁栄が十分に可能である。

さて一方のリスクの側面も、十分に認識せねばならない。

技術と十分なエネルギーを確保できない地域や貧困国においては気候変動に適応が追いつかず、景観の変化や食文化を支える地域的食物の絶滅をはじめとして様々な波及的被害が起こる。また、持たざる地域からの環境難民は甚大な数に上る可能性があり、それを受け入れる側の社会を二次的に崩壊させるリスクがある。

さらに、完新世の生物多様性は地球史上最高であることも忘れてはならない。これまでそれぞれの気候レジームにそれぞれの顕著な生態的豊かさがあったが、それらのどの時代よりも、現代は豊かである(Sepkoski, 1995)。その豊かさは、種(遺伝子:テクスト)の多様性と、それが他の種と競争・共生することで形成される生態系(コンテクスト)としての豊かさである。このテクストとコンテクストは、今後さらに活発化するであろう生物から学ぶ技術、すなわちより緻密で、より高効率で、より汚染のない工業技術(特に化学・材料・機械分野)の開発に不可欠である。また、生態系そのものと気候条件による気象パターンが重なり合って形成される複合的環境は、ヒト社会・個人に対しての価値観、世界観、文化形成において代替不可能な存在となってきた。我々はそれを「風土」と呼ぶ。

技術資源としての種・生態系、文化資源としての種・生態系それぞれを同時に、全世界で、部分的あるいは大半を失うリスクは無視できない。アマゾンやアフリカの巨大な遺伝的・生態的豊かさが焼失しつつあり、また、せっかく数千年間も固定化されていた二酸化炭素が再び大気中に帰ってしまったことは憂慮すべき事態である。人類の産業が、生物活動とプレートテクトニクスが数億年かけて化石化させてきた炭素を大気中に放っていることも憂慮すべきことである。これらは新しい、見慣れない、伝統的な農林水産業が通用しないかもしれない未来の生態系への遷移を助長している。

4. 変化と保存によるさらなる豊かさへ

以上のように、気候変動に際しては盛んに叫ばれるリスクとともに、大きなチャンスもある。また、人類は風土を守ることを望み、それを技術的に可能にしうるおそらく唯一の生物種でもあるため、予想しうるリスクを最小化することを欲するはずである。

すでに述べたように、今後たとえ大気組成を一定にできたとしても、人間の活動とは関わりのないことさら無遠慮な火山噴火、大陸分裂、アルベド変化、太陽活動、宇宙線の増減などが地球の気候を変えてゆく。地球の気候変動が仕方ないのであれば、その変化を察知し、修復不可能なほどの劇的な変化を避ける努力を行い、あるいは各時代の気候条件に適応してゆく技術を磨くのが自然な意思決定かとおもわれる。実は、商用化あるいは普及していないものの、大気組成やアルベド、雲量を短期的にコントロールし、気候変動の振幅を小さく納めるということを可能にしうる技術はすでにいくつも存在している(これについては別の記事で紹介する)。ならば、経済政策や社会制度、設計・建設の側がその普及を後押しすればよい。

さらに、気候変動を完全に止めるわけではないからこそ、気候変動や環境の変化がもたらしうるあらたな種の多様性、生態系をも、未来の人類社会の文化的・産業的豊かさに活かしてゆくことが可能なはずである。新旧の生物多様性が時に混じり合い、時に棲み分ける新しい地球表層環境、都市環境を構築しうるのだ。

旧来の生態系・風景・文化を継承しつつ、惑星規模の変動にむしろあやかり、逐次的にあらたなものを創ってゆく。これは、産業化した人類が初めて経験する気候変動があって、初めて気付くことのできる、全く新しい可能性である。この時代に生まれて、“観測史上未曾有”の危機に際して、それでもわくわくしてしまうのは果たして「不謹慎」であろうか?

▶︎参考文献

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/reporting-state-climate-2018 [Accessed 6 Oct. 2019].

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level [Accessed 6 Oct. 2019].Frakes, L., Francis, J. and Syktus, J. (1992). Climate modes of the phanerozoic. Cambridge: Cambridge University Press.

https://www.cambridge.org/core/books/climate-modes-of-the-phanerozoic/A26D077A6326CEADF2C8E1C4786C3F9F

https://www.worldcat.org/search?q=地球表層環境の進化&qt=results_pageHunt, C. and Rabett, R. (2014). Holocene landscape intervention and plant food production strategies in island and mainland Southeast Asia. Journal of Archaeological Science, 51, pp.22-33.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031300441X?via%3Dihub

https://science.sciencemag.org/content/355/6328/925

https://www.worldcat.org/search?q=isbn%3A3540590560