特別インタビュー・竹村泰紀:「第三の森」を支える生き物たちのパルクール

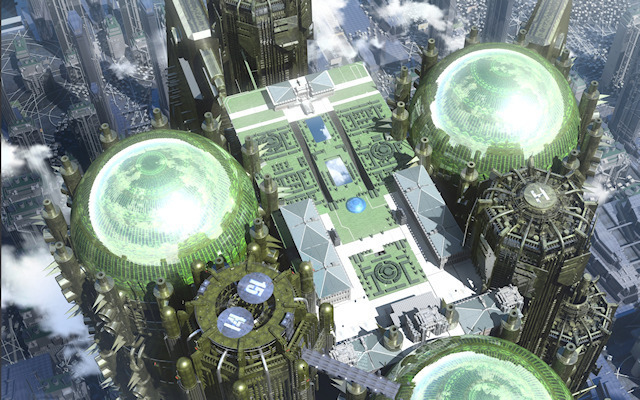

紫洲書院刊行の単行本『地球第三の森』では、「都市が森としての機能を担う」という近未来の都市像が提示されます。竹村氏は、生物がこれまで行ってきた生存戦略を建築・工学の視点から「翻訳」し、「都市」という人工的な存在を、大規模な生息地、栄養・資源の源とすることができると提唱します。現在の都市にわずかな技術的工夫を加えることで、都市が果たす機能が一新される──そんな、まったく新しいビジョンへの提言がなされてる書籍が『地球第三の森』です。 今回は紫洲書院で『地球第三の森』の電子書籍化記念として、「錯覚の哲学」を連載中の結城 夏嶺先生をインタビュアーとして迎え、スペシャルインタビューをお届けします。このインタビューを参考に、読者の皆さんもぜひ『地球第三の森』の議論に参加しませんか? 1 「パルクール」によって再構築される都市空間 結城 よろしくお願いします。今回の『地球第三の森』の電子書籍リリースに際して、著者の竹村泰紀さんに色々お聞きしていきます。この『地球第三の森』という書籍は、科学・工学的な知識をベースにユニークな都市論を展開していくというものですが、今回はその内容をあえて人文学的な見地からも掘り下げられればと思います。 最初は「第三の森」というビジョンの実現にともなう、人々の行動や認識の変化についてお聞きします。例えば建築家・青木淳が提唱した「原っぱと遊園地」という概念は、人々の行動変容や認識に作用する建築・都市空間の考え方として有名です。この論において建築空間は、特定の目的のために作られている空間「遊園地」と、特に目的が指定されていない空間「原っぱ」とに分けて考えられています。この考え方についてどう捉えていらっしゃいますか? 竹村 よろしくお願いします。『原っぱと遊園地』の著者である青木淳氏は、「白く塗れ」とよくおっしゃっています。そのように、建築の中身を白と黒、またはそのグラデーションとして捉えるのは、建築界ではよくある考え方です。「白」というのは、要するになにもない場所ということですね。「白く塗れ」ということは、その土地や空間を何の機能も存在しない「原っぱ」の状態にする、という意味になるわけです。 「白く塗れ」の「白」という言葉は、機能のみならず、歴史的・文化的なコンテクストの存在・不在を調整する広い概念として用いられている。 建築は原則として、その空間に求められる機能を実現する必要があります。機能のための容積・床面積があって、それらをつなぐ廊下があって、機能的空間がどんどん積み上がることで建築になっていくのです。一方で、機能とシンプリシティに偏りすぎたモダニズム建築に対する反省からか、近年では「縁側」のような、よく使われるが機能不定な空間を残す、または作り出すことが一般化しつつあります。 なにもない空間の中に白と黒、あるいはそのグラデーションを見出すという文化が浸透している現代の建築業界のコンテクストを踏まえると、「原っぱと遊園地」というのは分かりやすい考え方だなと思っています。 結城 建築空間を、白と黒のグラデーション的に捉えるというのが、現在の建築業界ならではの発想ということですね。 一方で、竹村さんが提唱する「第三の森」構想では、都市が、まるで森林のようにさまざまな資源の供給を行なうようになるというものです。地球上に新たに出現した都市という「森」には、どのような「原っぱ」と「遊園地」がふさわしいのでしょうか。 竹村 『地球第三の森』を書いた後に「原っぱと遊園地」の概念について改めて見つめ直したとき、そもそもこの価値観の根底には人間の環世界(ある生物の知覚を通した周辺環境の見え方)しかないということにふと気づきました。人間の環世界では何をすればいいかわからない原っぱでも、小さな鳥や昆虫にとっては、機能をもった「遊園地」だったりするはずです。さらには人間にとっても、都市の各部の機能はあらかじめ決まっているようでいて、そのなかで例えばパルクールをする人などもいるわけです。 パルクールの起源は20世紀初頭。当時アフリカに駐在していたフランス海軍の将校ジョルジュ・エベルは現地部族の身体能力の高さに着目し、これを「methode naturelle」という軍事訓練として考案した(参考:Diggity.info、画像:Unsplash)。 そもそもパルクールというのは、フランス海軍の将校がアフリカの奥地にいる原住民に出会って生まれたスポーツだそうです。当時のふつうの西洋人は森林に入った時、木立を見てそれを単なる木の集まりとしてしか捉えませんでした。一方で原住民であるアフリカ人たちは、木の表面を階段のように使い、枝葉の上を跳ね回ったり、転がってみたり、身体感覚をたよりにしながら自由に木立を使っていくわけです。パルクールとは、そんなフレキシブルな空間の捉え方を、西洋人が都市空間に対して応用することで生まれた遊びだと言えます。 このパルクール的視座から捉えると、都市空間を「原っぱと遊園地」や「白と黒のグラデーション」という目線から捉えることが、いわゆる文明化された人間の限定的な環世界から生まれている発想だなということに気づくわけです。 結城 なるほど。それでは「第三の森」では、どのような目線が都市空間に入ってくるのでしょうか。 竹村 第三の森は、さまざまな生物が都市空間のなかに共存・介在することを前提とします。それゆえに、単に「白と黒」という捉え方ではなく、ヒト以外のさまざまな視座が、都市の構造を変えていくわけです。 さまざまな生物が「立体交差しながら横溢している」状態。実は現在の都市空間もある程度そうなのですが、「第三の森」は、その状態をさらに計画・設計し、なおかつ予測不能の部分も勘案しながら作られていくでしょう。なので、都市としての第三の森は、「立体交差して開かれた動物園」のような場所になっていくのではないかと予想しています。 結城 たった今出された「動物園」という比喩は、実際どこまで有効だと考えられていますか。社会や都市空間を考えるときに、「動物園」というある意味で閉じた空間を理論ベースに据えて、都市的空間を検討するには難しい部分があるのではないかと思うのですが…… 竹村 その動物園が「開かれた」ものであるという表現がポイントです。旧来の動物園は動物の側に境界が閉じており、人間はその周りで動物を観察する。一方で「開かれた動物園」のイメージは、人間と動物との間には快適な棲み分けのためのなんらかのゆるやかな境界がありつつ、どちらにも閉じておらず、双方自由に外環境と往復できるようになっているものです。 最近では動物園の設計手法も進化しています。動物本来の特性を発揮できるような「行動展示」と呼ばれる飼育・展示手法も、積極的にとられるようになりました。 「行動展示」の最前線である旭川動物園のオランウータン。各ブースはそれぞれの動物の生態に合わせて作られており、動物らしい生活を再現することができる設計になっている。(画像:るるぶ&MORE.) そうした動物園では、これまでは感じることのできなかった、生き生きとした「動物たちの目線」が意識されるようになります。このような体験は、動物園という空間が「人間が動物を観察」するだけでなく、「人間が動物に観察される」空間でもあることを思い起こさせます。そう考えると、ある意味、都市は本当に動物園化しつつあり、今後さらにそうなっていくはずです。 例えば、人間にとってはただのフェンスでも、ある動物にとってはそこが生活空間でありかつシェルターとして成り立つということがあります。都市に求められる人間中心主義的な快適性を維持するということに加えて、そうした動植物たちの視座を踏まえた空間デザインが、都市の発展に影響を与えていくのではないかと思っています。 2 ヒトが設計する生態系の立体パズル 結城 「第三の森」を都市として設計するときに、完全な原っぱはありえないし、完全な遊園地もない。さっき話に出たパルクールは、外壁を競技に使うという例でしたが、「本当に何も考えずに作ったら、たまたま勝手に変な使われ方をするようになる」ということもありうるのかもしれませんね。そう考えると、都市としての「第三の森」において、設計者はどのぐらい空間設計に対して介入するものなのでしょうか。 竹村 「第三の森」では、設計者がみずからの意図で、人間だけでなくさまざまな生き物たちのための生活空間、素材、設備のグラデーションを作り出してゆくというイメージをもっています。第三の森は空間だけでなくエネルギーや栄養を生産する場でもあるため、設計者はそれら資源の配分と立体交差を、ほかの動植物の環世界をも自分のスコープに捉えながら設計してゆくのです。 設計者の建築的意図を常に反映させつつ、生態工学的に生物たちの行動の方向性を誘導することは可能です。生物たちは人間よりもはるかにシステマティックに動くので、彼らの行動規定は都市設計のなかに織り込みやすい。短期的には植物を剪定するようなイメージで、生物たちの動きを微調整しながら都市に組み込むことになると思います。中長期的には、都市に適応した生き物たちの行動が人間社会に影響を与え、都市の仕組み・定義そのものを変えてゆくのではないでしょうか。 結城 つまり第三の森では、ある程度の介入は試みつつも、それなりに設計者の想定した通りのアウトプットができるのではないかと、お考えなのですね。 竹村 そうですね。それほどまでに、現代の生態系工学は成熟してきています。例えば、ソニーのコンピュータサイエンス研究所では、コンピュータサイエンスのノウハウを使って協生農法というシステムを作っています。 「2015年からはアフリカ、ブルキナファソにおいて、砂漠化し自然回復が不可能だった土地に150種の現地作物を用いた協生農法を導入。1年間で砂漠化を逆転させ、森林生態系の回復に成功、現在も実証実験を継続しています。」(Sony CSL より引用) 生態工学によって導き出されたこの農法では、動植物がどのような行動をするのかを分析し尽くし、それらを立体パズルのようにうまくはめこむことで、収量の向上、害虫の抑制、生物と人間の関係性を設計することをかなりの精度で実現しつつあります。この技術は今以上に進展していくと思うし、都市設計にも関わってくるはずです。 結城 それは面白い。生物を空間のなかでうまく重ね合わせる技術が発展しているわけですね。そうすると次に気になってくるのは、「第三の森」が実現したとして、人間に対しての設計はあるのかということです。第三の森だからこそ、人々に特別何か指示をしたり、人々の行動を規定するということはあるのでしょうか。 竹村 そうならないとは言い切れないわけですが……基本的に生活の中で身近に生きている他の生き物の生活感に思いをはせるということは、それほど多くの人がやっていることではありません。庭先やベランダに植物を置く、あるいはミニ家庭菜園くらいはやっているかもしれませんが、その植物に関わっている鳥や昆虫、微生物にまで思いを馳せている人はほとんどいないでしょう。 家庭菜園の例に漏れず、実際には都市には無数の生き物が存在しているのです。そのような「見えざる無数の生き物たち」を意識した都市設計が実現されてゆくと、彼らの環世界や生き方がかなり可視化されてくると思っています。都市を捉える見方も、それに影響を受けてより豊かになってゆくのではないかと思います。 3 都市に参画する「タヌキの視線」 結城 なるほど。「第三の森」としての都市を作るのは、人の目線のみならず、動植物からの目線も含まれる、ということですね。これは非常に核心をついている点だと思います。 近年、都市や生活空間に偶発性をどう導入するかということについては、様々な領域で議論がなされているわけです。現代アートの領域でもこの議論はブームになっていますよね。ただこの議論は、現実問題として基本的にあまり上手くいってないように思います。 人間同士が集まって偶発的な現象を起こしてくださいね、とやったとしても、基本的にろくなことにならないわけですよ(笑)。例えば以前、作品を館内に設置して、その作品を自由に「盗んで」いいですよという現代アートがあったんです。「これは面白い、何が起きるんだろう?」と思って注目していたのですが、いざ開催したら本当にただ片っ端から盗まれただけで何も面白いことは起きず、しかもすぐにメルカリなどに出品されるという……。 2020年7月に開催された「盗めるアート展」。主催者は「マナーのある泥棒行為」を呼びかけていたものの、開催30分前に群衆がなだれ込み、近隣からの苦情などから警察官が出動する事態に発展した(画像:HUFFPOSTより) たぶん主催者としては、人間同士のコミュニケーションの誘発や、化学反応を期待していたはずなんです。しかし実際には、誰もが我先にと作品を盗んだだけだった。それを側から見ていて、このアート展示の失敗の原因は、人間関係の中だけ、人間の環世界の中だけで偶発性を起こそうとしたことにあるかもしれないと思ったんです。 その意味で、第三の森は人間同士だけではなく、むしろ人間と動物の環世界が交差しあって、相互に化学反応を起こす、そんな場所になることも期待できます。人間の外側からの視線が入り込んでくる都市空間としての第三の森は、その意味でのポテンシャルもかなりあると思うのですが、竹村さんはどのようにお考えでしょうか。 竹村 それはすごく分かります。一つの原因として、現代の人間が何か新しく作ろうとするときに、人間の過去の蓄積からインスピレーションを受けることばかりになってしまったことが挙げられます。 昔の人たちは、ヒト以外の生き物の生活リズムや、その習性、人間の塗料にはない生物の構造色、生き物以外で言えば、星々などからイメージをもらっていました。人間が積み上げてる文化の外部の存在を観察したり、分析したり、妄想したりして、新しいインスピレーションを得ていたはずなんです。 人間の外部にあるさまざまな事象の奥行きは本来すごく豊かなわけなので、そこからの知見には歴史的意味があったと思います。一方で、現在は逆に科学の進歩とか、技術発展のおかげで、もっと解像度を上げて外部から知見を得られる機会はさらに増えてるはずなのに、インスピレーションを受けなくなってるんですよね。その点で言うと、第三の森での人文学的なフォーカスは、「人間対人間」ではなくなるかもしれません。人間ではない存在と顔を合わせるだけのような体験──例えば「人間対よく見かけるタヌキ」みたいな関係──が、これまでの人間的目線のみで作られた都市と比べると分厚くなり、それが新たなインスピレーションの源泉になるのかもしれませんね。 このような光景が都市の日常になったとき、人間の文化的な活動はどのように変わるのだろうか? (画像:howstuffworks) 結城 竹村さん、貴重な話をしてくださりありがとうございました。それでは最後に、ここまで読んでくださった読者の皆さんに、今回の電子書籍の内容も含めて、一言いただいてもよろしいでしょうか。 […]