目次

Preface

私たちが学校教育において「外国語」というとき、なぜ英語だけがこんなにも絶対的な存在感を示し、また四能力全てによく習熟しなければならないのでしょうか。多言語がせめぎ合う欧州から生まれた「複言語主義」をベースに、多様性の時代の言語教育を再考します。前編。

1. 「民間試験導入」の大騒ぎ

17歳のみなさん、こんなに政治に振り回されたと感じることもいままでなかったのではないでしょうか。先日(11月1日)の、大学入試・英語民間試験導入の延期の話です。来年の実施を見据えて、高校1年次から学校や塾やあるいはご家庭でも、いろいろ気を揉んできたことばかりだと思います。今回の導入がなぜ延期になったかは、多くの大学関係者が指摘しているとおりですが、まず民間試験の受験が地方の受験生に(受験機会、場所、費用などで)不利な点が多く平等性を欠くという点と、そもそも英検やGTECといった複数の試験を比較することが何の科学的根拠もないという点が大きな理由として考えられています。

しかし、そもそもなぜ、他の教科では母語による読み書き以外の能力が測られることはなく、英語のみ「4技能」(読む・書く・話す・聞く)をバランスよく伸ばし、かつ評価されることが求められるのでしょうか?そして、さらにその前提として、私たちが学校教育において「外国語」というとき、なぜ英語だけがこんなにも絶対的な必要性を疑われることない存在感を示しているのでしょうか。それを考えるにあたって欠かせないのが、今回論争となっていた、異なる試験を比較する際に使用されていた「CEFR」(Common European Framework of Reference for Languages:ヨーロッパ共通参照枠)という指標です。

この記事ではCEFRの生まれた背景をもとに、その中心の考えとなる「複言語主義」という立場を説明し、英語以外の外国語を学ぶ価値について考えていきたいと思います。私自身、この「複言語主義」という考えから日本の言語教育は大いに学ぶものがあると感じており、差別的で狭隘な考えに陥らないために私たちが持っておくべき視点のひとつだと考えています。

2. CEFR(ヨーロッパ共通参照枠)とは?

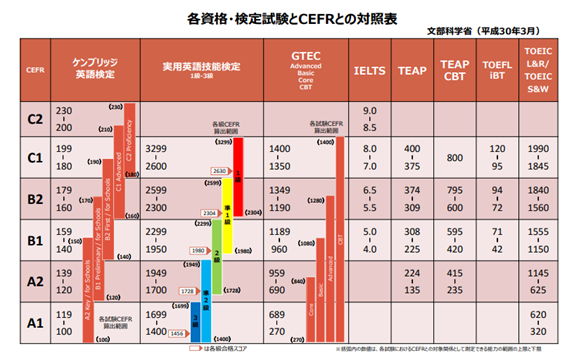

そもそもCEFRとは、2001年にEU(欧州連合)の言語政策の指針を定めた刊行物です。ヨーロッパの言語文化の多様性を保持しながら、相互理解を促進することを目的に書かれたもので、2004年には日本語にも翻訳されています。今回の新入試制度でCEFRは、基礎段階の言語使用者とされるA1・A2から、自立した言語使用者とされるB1・B2、そして熟達した言語使用者とされるC1・C2までの6段階の言語能力を示す尺度として解釈され、英検で何級を取っていればA2、GTECで何点を取っていればB1と認定されるというような形で示されています。高校生の皆さんであれば、一度は以下の図を見たことがあるのではないでしょうか。

各資格・検定試験とCEFRとの対照表(文部科学省資料(2008)より)

しかし、CEFRが発足した本来の背景や、それがめざす社会について改めて考えると、CEFRがこのように大学入試のような非常に限られた期間で測定される能力の指標として使われるのは、その主旨から大きく外れていると言わざるを得ません。

3. CEFRの背景と複言語主義

CEFRは、前述の通りEUの言語政策の指針を示した記述です。そして、その背景にあるのがヨーロッパの多様な言語・文化です。多くの言語と文化のバリエーションは、人々の物の見方に豊かさと厚みをもたらし、資源となる一方で、互いに異なった背景を持つ者同士が相対するときにはややもすれば意思疎通の障害になりうるおそれがあります。CEFRは、この多様性という資源を、コミュニケーションの障害としての存在から、「相互の豊穣と相互理解を生む源」へと転換させようとする姿勢をもとに生まれました。

CEFRが標榜する「複言語主義」はそのような相互理解の態度を基盤とする考えでもあります。CEFRによれば、「複言語主義」とは、個人のなかに複数の言語や文化が存在し、「言語同士が相互の関係を築き、また相互に作用しあっている」と考える立場を指しています。相手との相互理解を目標としたときに、その対話に関わる話者がもてる言語知識を、(それが部分的な能力であれ)すべて統合した形で用いてコミュニケーションを可能にするといった考え方のことです。具体的な例として、スペイン語を母語とし、フランス語の読み書きは得意だけれどあまり話せないAさんと、日本語を母語とし、英語は日常会話程度、ポルトガル語はいくつか簡単な表現を知っている程度のBさんの間のコミュニケーションを考えてみてください。この両者の間には、一見共通言語は何もないかのように見えます。しかし、スペイン語、英語、フランス語、ポルトガル語のように、語彙体系が似た言語を、文字で見せながら、あるいは音を頼りに意味を推測すること、日本語で外来語として使用されている知識、はたまたジェスチャーなどの非言語を用いてコミュニケーションを部分的に取ることは可能です。

このように、個人のなかにおける複数の言語能力は、必ずしもバランスよく均等に獲得されているのではありません。母語では読み書きのほうが話すことより得意でも、他の外国語だと話すことがもっとも得意というようにグラデーションを伴う形で存在しており、人とコミュニケーションをとる際には、それぞれが持つ全ての言語・非言語知識を総動員するという考えが「複言語主義」なのです。そのため、複言語主義では、そもそも外国語学習の目標を、「ネイティブのように使えること」に置きません。むしろ、個人の複言語能力が、他者との意思疎通の場において何らかの役割を果たせるように、統合された能力として育成されることをめざしているのです。

今回の入試のように、日本の英語教育では読む・書く・話す・聞くの、いわゆる「4技能」ばかりを高めることが重視されますが、複言語主義の立場でいえば、必要に応じてその都度必要な能力があれば(論文や専門書を読み書きするだけの能力がなくても、旅行で自分の要望を相手に伝えることが出来るのであれば)、バランスよく能力が身についている必要性は必ずしもないのです。

後編へつづきます。

▶︎参考文献

- 大木・西山(編)「マルチ言語宣言―なぜ英語以外の外国語を学ぶのか」京都大学学術出版会(2011)

- クロード・トリュショ(著)、西山・國枝・平松(訳)「多言語世界ヨーロッパ」大修館書店(2019)

- 東條「CEFRと日本の英語教育:一考」大阪女学院大学(2011)

- 吉島・大橋(訳・編集)「外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠」 朝日出版社(2014)